Muerte de Oscar Wilde

El derrumbe de Oscar Wilde: la condena por “sodomita” y los trabajos forzados en sus años de cárcel

Era uno de los personajes más populares de la ciudad y sus obras teatrales eran un éxito. Pero la difusión de su relación con Bosie Douglas provocó su enfrentamiento con el Marqués de Queensberry. Su muerte prematura en soledad y en la ruina

Por: Matías Bauso

El escritor Oscar Wilde al lado de Lord Alfred Bosie Douglas. El padre de Douglas era el Marques de Queensberry, el inventor de las reglas del boxeo moderno. El hombre persiguió a Wilde durante meses hasta que se enfrentaron en el juicio que significó la caída del escritor, uno de los hombres más populares de su tiempo (Hulton Archive/Getty Images)

El escritor Oscar Wilde al lado de Lord Alfred Bosie Douglas. El padre de Douglas era el Marques de Queensberry, el inventor de las reglas del boxeo moderno. El hombre persiguió a Wilde durante meses hasta que se enfrentaron en el juicio que significó la caída del escritor, uno de los hombres más populares de su tiempo (Hulton Archive/Getty Images)

Oscar Wilde murió el 30 de noviembre de 1900. Estaba solo, casi abandonado. Tenía 46 años pero parecía de muchos más. Estaba estragado por el dolor y por su pasado glorioso. Ese recuerdo, de lo que había sido, de lo que había ostentado, era el que hacía que cada día tuviera presente lo que había perdido.

Cinco años antes dominaba Londres. Sus obras eran un éxito, sus libros se vendían, viajaba por el mundo, el público estaba pendiente de sus apariciones, los diarios sacaban varias noticias sobre él por semana y sus frases rebosantes de sarcasmo merecían grandes titulares, vivía una vida de lujos, ganaba muchísimo dinero, tenía esposa, veía cotidianamente a sus dos hijos y tenía varios amantes masculinos y un gran amor: Alfred Douglas.

Pero ese imperio hedónico cayó de un día para el otro por el peso de la homofobia y la rigidez moral de la época, empujado por la soberbia de Wilde. Se creyó invulnerable, había perdido escala de su tiempo y la caída fue abrupta y profunda.

Perdió todo. Y no sólo lo material.

Fue el tiempo del desprecio, la cárcel, la soledad, la incomprensión, la pobreza, la enfermedad y la muerte. El genio se apagó muy lejos de su apogeo. Murió sumergido en el escarnio y en algo, para él, mucho peor: el olvido.

Antes de juicio y la condena, fue una lucha entre dos muy distintos entre sí. Uno era el rey del sarcasmo; el otro, había hecho profesión de su virilidad y por ende debía eliminar cualquier sospecha de debilidad en ese aspecto por parte de su linaje. Por un lado estaba el genio despreocupado, bombástico, desbordado de sarcasmo y algo impune. Del otro, la fuerza, la tradición, la prepotencia que dan la clase, el dinero y el poder.

Todo se desencadenó en el estreno La Importancia de Llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Era abril de 1895.

Wilde, perseguido

El hombre compró una entrada para la primera función de la obra más esperada. Pero, el mismo día del estreno un empleado del teatro fue hasta su casa, le devolvió el dinero y le pidió disculpas por el error. “Esa localidad ya estaba vendida”, dijo antes de escapar a toda velocidad. Al hombre eso no lo preocupó demasiado. Al fin y al cabo a él no le gustaba el teatro, le parecía artificial y poco viril cualquier cosa que sucediera con maquillaje y arriba de un escenario. Continuó con lo planeado. Esa noche se vistió con sus mejores ropas y concurrió al teatro. Se imaginó qué pudo haber sucedido con la entrada. Alguien lo escuchó hablar en el café y la noticia llegó a los oídos del autor de la obra, Oscar Wilde, quien hizo que le devolvieran el valor de la entrada.

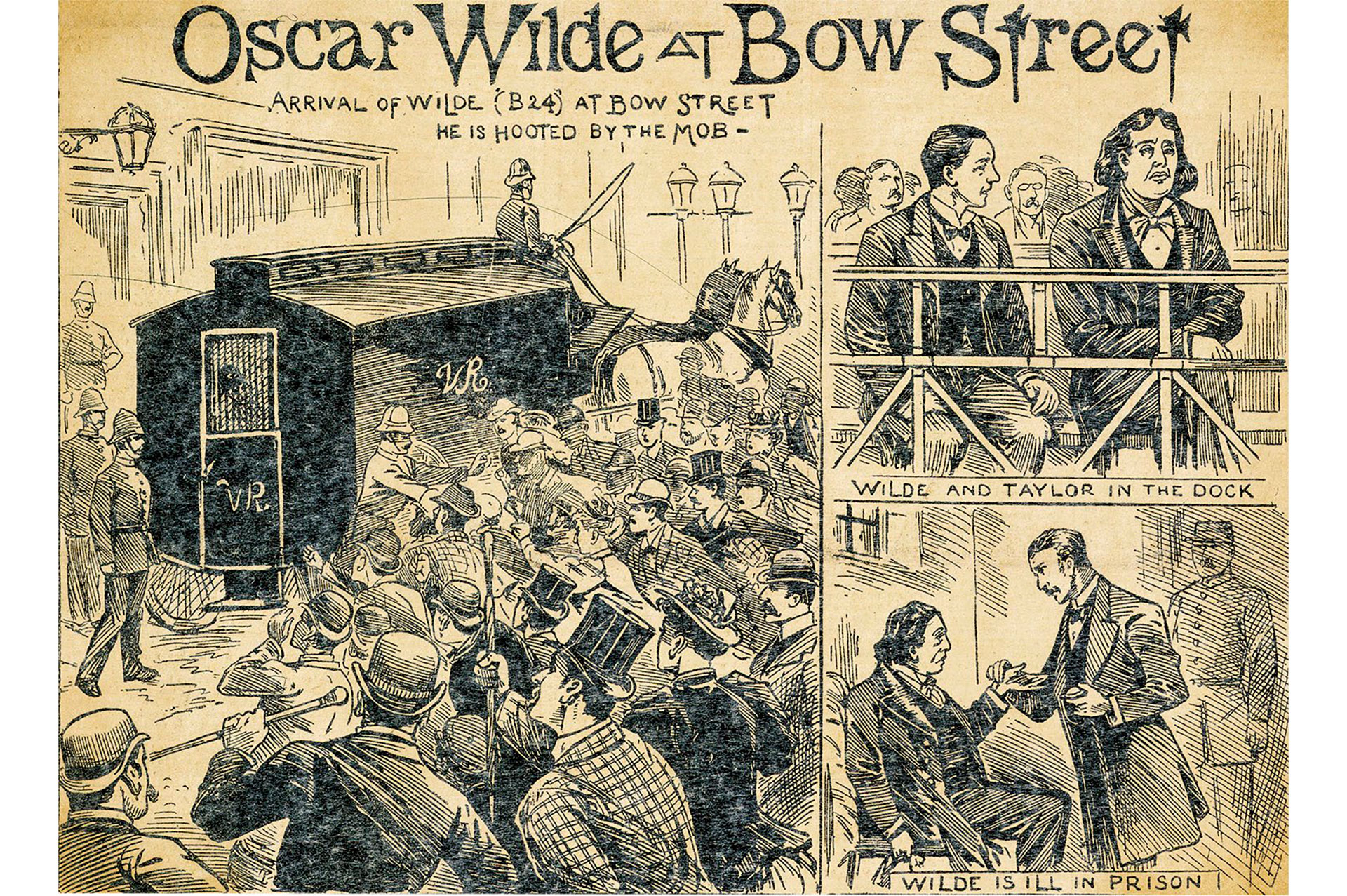

Al hombre no le importaba no poder entrar a la sala. Sabía que cualquier cosa que hiciera esa noche tendría repercusión. Habría mucha gente. Lo más granado de la alta sociedad londinense, infinidad de periodistas y curiosos en la vereda que deseaban ver el paso de los famosos e influyentes. Antes de llegar al teatro, desde lejos, se podía ver la marquesina. El nombre más grande era el del autor. Él era el que hacía que la gente comprara las entradas. La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Un gran estreno. Una dramatización publicada en la prensa de la época del juicio que significó la condena de Wilde. El proceso atrajo muchísima atención

Una dramatización publicada en la prensa de la época del juicio que significó la condena de Wilde. El proceso atrajo muchísima atención

Cuando el hombre llegó no tuvo problemas en atravesar la multitud de curiosos. Era conocido y decidido. Todos supusieron que era uno de los invitado. Cuando logró que la atención se centrara sobre él, el hombre, John Sholto Douglas, el Noveno Marqués de Queensberry, a viva voz dijo que venía a dejar un regalo para el autor. Los presentes se sorprendieron cuando vieron que dejaba en la puerta del teatro un ramo enorme de zanahorias y nabos dispuestos como si fueran flores.

Antes de girar y marcharse a tomar una copa, con otro grito aclaró: “Un bouquet fálico”.

En esos primeros meses de 1895, Oscar Wilde tenía en cartel las dos obras teatrales más exitosas de Londres. Se paseaba por cafés, restaurantes y salones con desparpajo, deslumbrando con su ingenio, tratando siempre de llamar la atención.

Pero había conseguido forjar un perseguidor.

El Marqués de Queensberry deseaba hundirlo. Iba detrás de él por toda la ciudad. El Marqués era un hombre mayor y arrogante cuyo legado a la posteridad fue el de reunir las doce reglas del boxeo. El boxeo moderno le debe su ordenamiento a él. También era una figura prominente en el Londres de fines del Siglo XIX. Tenía tres hijos y el menor le deba dolores de cabeza. Se rumoreaba que Alfred Douglas, o Bosie, mantenía una relación con Oscar Wilde. Bosie tenía 25 años y Oscar 41.

Perseguido por gay

La homosexualidad era un delito en ese entonces y era vista como un grave quiebre a las normas morales. Oscar Wilde estaba casado y tenía dos hijos. Pero sus andanzas con amantes varones eran la comidilla de su tiempo. Wilde no veía peligro en ninguna de sus acciones. Él disfrutaba de la vida. Creía estar protegido por su velocidad de respuesta, la gracia y el éxito lo protegían. Él podía romper con la rígida moral victoriana.

Alguna vez le preguntaron cuántos amigos tenía porque siempre se lo veía rodeado de mucha gente: “No tengo amigos; tengo amantes”, respondió. Buscaba escandalizar, divertirse, reírse de las rígidas costumbres. Urdió un personaje que combinaba el encanto con la provocación al que nunca le faltaba una frase brillante: “Jamás viajo sin mi diario: siempre hay que tener algo sensacional para leer en el tren”.

Para el Marqués tener un hijo homosexual y, en especial, que la sociedad lo supiera, era imperdonable. Comenzó a perseguir a Wilde. Quería encontrarlo en un lugar público junto a su hijo y provocar un escándalo. También puso dos detectives a seguirlo.

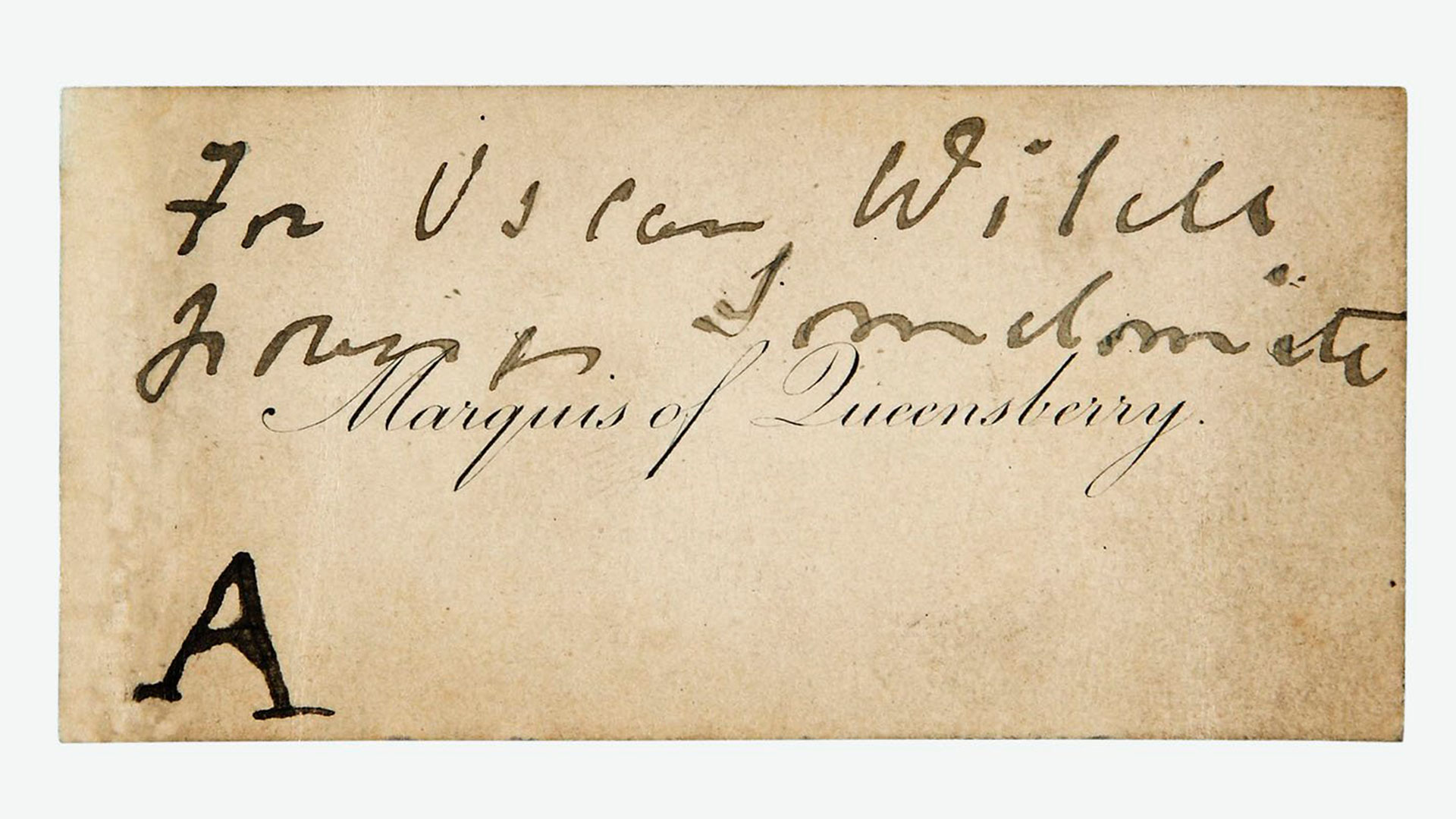

Una tarde fue hasta un club que frecuentaba el escritor y le dejó una tarjeta: “Para el ostentoso somdomita” La m en medio de sodomita fue un error involuntario fruto del enojo, la ignorancia o la negación.

Wilde recién vio la tarjeta diez días después. Su enojo fue inmediato. Estaba cansado de ser acosado por el Marqués. A Bosie le pasaba lo mismo e instigó a Oscar a detener la situación. Los dos consideraron que era una gran idea llevar al Marqués de Queensberry ante los tribunales. Oscar Wilde lo demandó por difamación. La tarjeta que Lord Douglas le dejó a Oscar Wilde y que produjo su enojo y el inicio de las acciones judiciales que terminarían significando su debacle personal.

La tarjeta que Lord Douglas le dejó a Oscar Wilde y que produjo su enojo y el inicio de las acciones judiciales que terminarían significando su debacle personal.

Wilde y Bosie se habían conocido cuatro años antes. Cuando apareció El Retrato de Dorian Gray, la novela de Oscar Wilde, Bosie la leyó nueve veces. El encuentro fue inevitable. Oscar se enamoró de inmediato y quedó preso de los caprichos y demandas de Bosie.

Los amigos del escritor le sugirieron que olvidara el tema, que ignorara los ataques de ese viejo furioso y algo loco. Algunos lo instaron a que cruzara el Canal de la Mancha y se fuera una temporada a París a divertirse. Pero Bosie no quería saber nada con eso. Era el momento en que su padre debía pagar por tantos años de maltratos.

“Dijiste que tu propia familia estaría encantada de pagar todas las costas obligatorias: que tu padre había sido un íncubo para todos; que a menudo habían discutido la posibilidad de ponerlo en un asilo para alienados; que representaba una fuente diaria de disgusto y aflicción para tu madre y para todos; que si yo quisiera tan sólo presentarme para hacerlo encerrar, toda la familia me consideraría su salvador y benefactor”, le reprochó en De Profundis Oscar a Bosie. Wilde siguió adelante con el juicio para contentar a Bosie. Estaba deslumbrado y obsesionado con él. Haría cualquier cosa para que no se alejara.

Hasta arruinarse la vida.

El abogado de Wilde le preguntó si era cierto lo que había escrito el Marqués en la tarjeta. Se refería, claramente, a lo de sodomita. Que Wilde fuera ostentoso nadie podía dudarlo. Oscar negó la imputación (en esos tiempos era una llana y grave acusación).

Cruces en los tribunales

Finalmente luego de años de un juego público de toreo, Oscar Wilde y el Marqués de Queensberry se encontraron en tribunales. En la primera audiencia el juez imputó al Marqués. El juicio se llevaría adelante en unas semanas. Wilde y Bosie aprovecharon esos días y viajaron a Montecarlo. A Bosie le gustaba mucho el casino. Y Oscar, una vez más , lo consentía. El primer día del juicio Oscar llegó dispuesto, como siempre, a copar la escena. La sala estaba repleta. Afuera decenas de periodistas que no habían conseguido lugar. Wilde disfrutaba que una vez más la atención estuviera puesta sobre él. Otra función más. Llegó en carruaje, con un largo sobretodo azul. Debajo llevaba un saco de terciopelo, una chalina de colores y una enorme flor blanca en el ojal. Al Marqués se lo veía reconcentrado, con un odio apenas controlado.

En el banquillo, al principio del interrogatorio, Oscar se mostró suelto y confiado. Su habitual agudeza verbal lo sacaba de apuros. Seguía brindando espectáculo. Le leyeron una carta que él le había enviado a Bosie. Sorteó las preguntas incisivas del abogado de la contraparte.

Abogado: ¿No le parece una carta excepcional?

Wilde: Por supuesto. Es única.

Abogado: Si yo o alguien más hubiésemos escrito esta carta …

Wilde: Usted nunca podría haber escrito esa carta. Para eso se necesita ser un artista.

El público reía a carcajadas con cada una de las réplicas. El juez no estaba contento con que su corte se convirtiera en escenario de un show. Pero al día siguiente, con la continuación del interrogatorio, todo cambió. El abogado del Marqués de Queensberry empezó a enumerar a cada uno de los amantes que Wilde había frecuentado en los últimos años. Él negaba pero los nombres se seguían acumulando. Luego llegaron los testimonios que probaban que Oscar había dado regalos y dinero a varios de ellos y que hasta había sido extorsionado por varios para mantener el silencio. La tumba de Oscar Wilde en el cementario parisino de Pere Lachaise. Murió lejos de Londres (Express/Getty Images)

La tumba de Oscar Wilde en el cementario parisino de Pere Lachaise. Murió lejos de Londres (Express/Getty Images)

Al terminar esa audiencia los amigos de Wilde volvieron a pedirle que se fuera a París, que olvidara este asunto. Él no los escuchó. Unos pocos días después, el juicio cada vez se ponía peor para el escritor que por consejo de su abogado desistió de la acción. Pero el juez igual dictó sentencia y determinó que el Marqués de Queensberry era inocente del delito de difamación y que Wilde debía afrontar las costas del proceso. Eso sólo podía significar una cosa: que la acusación que había lanzado contra Wilde era cierta.

El tortuoso descenso de Oscar Wilde recién comenzaba.

El círculo cercano a Oscar ya no aconsejaba. Le imploraba que se fuera de Londres. El rumor de que sería detenido esa misma tarde se había instalado en la ciudad. Algunos historiadores afirman que la policía demoró el momento de ir hasta su domicilio para que pudiera embarcarse para cruzar el Canal de la Mancha. Pero Wilde, una vez más, se quedó.

Ya no se trataba de la soberbia, ni de la sensación de impunidad que lo acompañó hasta horas antes, ni los (malos) consejos de Alfred Douglas con el fin de vengarse de su padre. Era una inmovilidad producida por una nueva sensación que lo había sobrecogido. Era algo más que una sensación, se trataba de una certeza inédita para él, contundente y paralizante. Oscar Wilde por primera vez era vulnerable, la omnipotencia había terminado. El mundo se mostraba distinto. La inmunidad que él descontaba se había esfumado. Y el prestigio, los elogios, el festejo de cada una de sus salidas ingeniosas también. Ese nuevo y repentino status, esa súbita fragilidad, lo paralizó. Esa noche durmió en prisión. Tampoco se dieron ninguna de sus dos obras: los empresarios decidieron bajarlas de cartel.

El temor corrió por las calles de Londres. En las tres siguientes noches más de 600 hombres cruzaron hacia Francia. Hasta que no se aclarara la situación, hasta que no se supiera dónde iba a terminar la persecución no volverían.

En pocos días hubo dos juicios contra Oscar. El primero no tuvo sentencia y se ordenó su repetición. Aparecieron más cartas, testigos, hombres que sostenían que habían mantenido relaciones ocasionales con Wilde. Se amontonaban las pruebas de que incurría en el “vicio contra la naturaleza”.

La prensa había cambiado su parecer respecto a Wilde de manera rotunda: “Ostentaba desde hacía años el récord de ridiculez en el mundillo literario de Londres. Era un fraude que supo crear cierto revuelo en su entorno”. Lo que antes era sofisticado y gracioso como por un pase de magia mutó en ruin y ridículo. Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas en Oxford, durante algún momento de 1893. Faltaban dos años para que se desatara el escándalo (Gillman & Co/Hulton Archive/Getty Images)

Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas en Oxford, durante algún momento de 1893. Faltaban dos años para que se desatara el escándalo (Gillman & Co/Hulton Archive/Getty Images)

La caída de Wilde

Para el segundo juicio la actitud de la sociedad y de la prensa había cambiado. Wilde se había convertido en un paria. Todo lo malo que pasaba en Londres parecía su culpa. Era el hombre que había puesto en peligro la era victoriana. La condena fue inevitable. El 27 de mayo de 1895, Oscar Wilde fue sentenciado a dos años de prisión con trabajos forzados.

El hombre que pocas semanas atrás era el dueño de Londres, el que había llegado a la sala de audiencias emperifollado como para una fiesta se subía a un tren esposado, con el traje rayado de preso, despeinado y tratando de esquivar a golpes de cintura los escupitajos y objetos que le lanzaban los ciudadanos en el andén.

“Tanto si era inocente como si era culpable de las acusaciones que se le formularon, no cabe la menor duda de que cumplió un papel de chivo expiatorio. Su mayor crimen fue el de haber provocado un escándalo en Inglaterra”, escribió James Joyce sobre el destino de Wilde

Dos años de trabajos forzados en la prisión de Reading. Ahí en el confinamiento, en la soledad, abatido por la derrota y el desengaño amoroso escribió un texto inmortal: el De Profundis (“Una parábola que va del hedonismo al dolor” según Richard Ellman, biógrafo de irlandeses eminentes), ese descargo, esa dolida carta dirigida a Bosie que mezcla desazón, dolor, acusaciones, lucidez y hasta redención. A la salida produjo una nueva obra maestra: la Balada de la Cárcel de Reading.

Cuando salió de la cárcel se radicó en París a esperar la muerte. Era otro hombre. Mantenía la inteligencia pero había perdido toda vivacidad. La llama se había extinguido. Era un anciano de 43 años. Poco más de dos años después murió lejos de Londres, de los aplausos, de las risas.

Fuente: Infobae