Nuestra historia

El senador Martín Fierro

Autor: Felipe Pigna

¿En qué pensaría José Hernández, sobreviviente de la devastadora fiebre amarilla, en aquellos largos días en el Hotel Argentino de 25 de Mayo y Rivadavia, en la Buenos Aires de comienzos de 1872? Era una especie de reposo de un guerrero para quién tenía sobre sus espaldas y su memoria incontables batallas contra unitarios, federales, “indios”, mitristas y sarmientinos. Ahora, el combate amigable era con los recuerdos de sus primeros años en su casa natal en la histórica chacra de Perdriel de los Pueyrredón, donde había nacido el 10 de noviembre de 1834. No sabía, mientras miraba por la ventana hacia la Plaza de la Victoria, si aceptar el calificativo de difícil para su infancia; no le gustaba la autoconmiseración, pero estaba claro que ser abandonado por largos períodos por su padre don Pedro Pascual Rafael Hernández y su madre doña Isabel Pueyrredón y quedar a cargo de su tía no había sido fácil.

Le resultaba lógicamente imposible despegar aquellos dolorosos e intensos recuerdos familiares de aquel telón de fondo brindado por la consolidación del poder rosista y los cambios de domicilio familiares al ritmo de las «inquietudes» de la Mazorca, aquella policía no tan secreta de Rosas que daría tanto tema a la literatura romántica y tantos perseguidos de carne y hueso.

¿Cómo había llegado a ese hotel con la decisión de escribir un libro que contara la epopeya del gaucho? Se le mezclaban las batallas propiamente dichas, las de la espada, con las otras, las de la pluma y la palabra.

Había escrito: «La misión de la prensa debe ser puramente educadora y debe dejar al esfuerzo de los pueblos que sufren la opresión, el derecho y el deber de liberarse. El triunfo de las buenas ideas y de los propósitos sanos puede ser más o menos tardío, pero es siempre seguro porque la sociedad se encamina a su perfeccionamiento como único e inexorable fin de su destino».

Admiró a Alberdi y se decidió por la causa de la Confederación Argentina liderada por Urquiza en aquellos largos años que corrieron entre 1852 y 1862, en medio de un país dividido en dos. Durante aquel convulsionado período fue taquígrafo del nuevo Senado instalado en Paraná, la Capital de aquel conglomerado de provincias que luchaban por sobrevivir a la hegemonía porteña y asistió a innumerables debates que lo fueron encariñando con la política. Combatió fusil en mano en Cepeda cuando Urquiza derrotó a Mitre y a Buenos Aires.

Vio esfumarse en medio de la habilidad política de los porteños y de la indecisión del hombre fuerte de la Confederación la ocasión de dar vuelta la taba que quedó definitivamente del lado de Buenos Aires después de la retirada de Urquiza en la batalla de Pavón, en la que Hernández también peleó y ganó, pero perdió junto a todo el interior del país. Su decepción con Urquiza y su dolor por tener que vivir en adelante en un país muy distinto al que había soñado se profundizaron al enterarse del asesinato del caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza por los coroneles de Mitre.

Apoyó al Paraguay en la guerra que Alberdi había llamado de la «Triple Infamia» y lo alegró la rebelión de Felipe Varela y la de Ricardo López Jordán, el último montonero, a cuyas huestes se sumó entusiasta.

Creía que el liberalismo era otra cosa muy distinta a lo que venían practicando en su nombre los gobiernos que más tarde pasarían a la historia como los de la Organización Nacional: «A veces me pregunto por qué esa furia, esa sed nunca satisfecha de sangre y exterminio. ¿O no se puede ser liberal sin matar? ¿O es necesario exhibir el título de sangre para afiliarse en esa secta cuyo predominio pesa demasiado para soportarlo tranquilamente? ¿No tienen otro instrumento que el puñal para escribir sus nombres en el catálogo de esa pléyade de hombres ilustres, compuesta por libertadores, regeneradores, apóstoles de la civilización, sectarios del progreso y adeptos de la libertad que hoy nos invaden, amenazando por todas partes con el exterminio y con la muerte?».

José Hernández estaba en aquel Hotel Argentino por aquellos días de 1872, a punto de dar la batalla que dejaría inermes a sus enemigos. Había decidido jugarse a la incorrección de volver protagonistas a los invisibles, no para burlarse de su lenguaje, de su forma «baja» de expresión, a la manera de Estanislao del Campo, sino para dignificar esa forma de decir y pensar, producto de una enorme sabiduría popular que iba pareja con una absoluta ignorancia de lo que la ciudad consideraba los saberes básicos.

No dudaba Hernández de que el gaucho no era responsable de aquella «ignorancia» sino la víctima de una política que había decidido marginarlo en todas las formas posibles, comenzando por negarle las herramientas de la escritura y la lectura para tornarlo aún más indefenso en un mundo cada vez más «ilustrado».

Dirá Fierro: «Aquí no valen dotores/ sólo vale la esperiencia/ aquí verían su inocencia/ esos que todo lo saben/porque esto tiene otra llave/y el gaucho tiene su ciencia». No pensaba al poema que estaba escribiendo como una apología del gaucho porque, como le dice en una carta a su editor: «El Estado convierte al gaucho en matrero, en delincuente, en asesino y yo me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, dotándolos de los juegos de la imaginación llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen y con todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado».

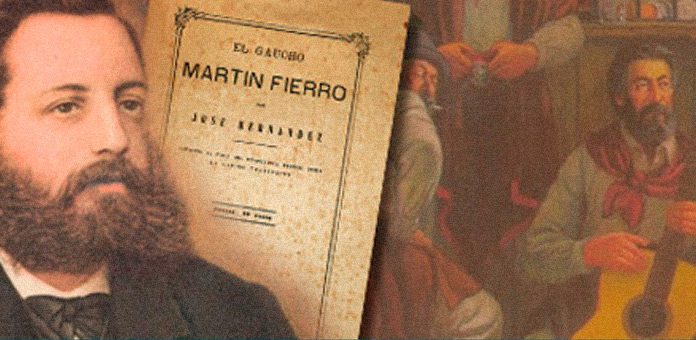

El Martín Fierro fue publicado por la imprenta La Pampa a finales de 1872. Era un librito de unas 80 páginas que se agotó en dos meses. Siguieron nueve ediciones sucesivas y una interesante polémica en la que terciaron, entre otros Sarmiento, que se sintió aludido, y Mitre, quien le escribió una elogiosa carta a Hernández.

Esta primera parte del Martín Fierro respiraba rebeldía, su materia esencial era la injusticia a la que estaban sometidas aquellas vidas, «justicia» a la que el protagonista del poema de Hernández definía taxativamente: «La ley es tela de araña, En mi inorancia lo explico; no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, Pues la ruempe el bicho grande, y solo enrieda a los chicos».

Siete años después Hernández había encontrado otros rumbos políticos. Había hallado su lugar en el Partido Autonomista, por el que llegó a senador, y sintió que el país estaba cambiando, que Fierro debía volver a la «civilización», dejar las tolderías y la marginalidad y aceptar el lugar que le asignaba la nueva Argentina que se acercaba al ’80.

En La vuelta de Martín Fierro, publicada en 1879 en una edición de lujo de 20.000 ejemplares, su protagonista dirá: «El que obedeciendo vive/nunca tiene suerte blanda/más con su soberbia agranda/el rigor en que padece/obedezca el que obedece/y será bueno el que manda».

José Hernández murió el 21 de octubre de 1886. Los diarios titularon «Ha muerto el senador Martín Fierro». No alcanzó a ver cómo aquella clase dirigente que había estigmatizado al gaucho, que había usado ese término como un insulto, cambiaba radicalmente el uso del término al referirse a un gaucho ideal sin modificar un ápice la explotación y marginación ejercida por ellos mismos sobre el sujeto social de carne y hueso.

Asustada por la «invasión» de aquella masa inmigratoria que había soñado como mano de obra barata y que ahora expresaba sus ideas «disolventes» que comenzaban a dar forma a un pujante movimiento obrero, nuestra oligarquía encontró en Lugones y su serie de conferencias sobre «El Payador» dictadas en 1913 y publicadas en 1916, en medio de aquel primer Centenario de la Independencia, al hombre ideal para reivindicar nominalmente al gaucho en general y al Martín Fierro y su autor en particular.

El término «gaucho» comenzó a ser usado como sinónimo de nobleza, de desinterés frente a la «interesada» y «materialista» (en más de un sentido) moral del inmigrante, de los «malones rojos», los nuevos enemigos a «civilizar». El gaucho de verdad, devenido en peón de campo, seguirá esperando por décadas, la justicia que preconizara aquel hombre que le había hecho decir a Martín Fierro: «Para él son los calabozos/para él las duras prisiones/en su boca no hay razones/aunque la razón le sobre/que son campanas de palo/las razones de los pobres».

Fuente: www.elhistoriador.com.ar